Новости — это настолько привычно и настолько естественно, что у меня не возникало и мысли, что за ними можно не следить.

С утра я узнавал, что произошло в мире за ночь. В течение дня следил за тем, что творится прямо сейчас. Засыпал, начитавшись телеграм-каналов и СМИ — чтобы утром снова схватиться за телефон.

Я не искал сознательно какие-то ужасы. Самые страшные кадры и видео я пролистывал. Читал просто новости. Не в каких-то космических масштабах — всего 1−2 часа в день. Никакого треша — обычная новостная повестка. Тем не менее, это разрушало меня. И я этого даже не понимал.

Новости давали мне чувство контроля: если я в курсе происходящего — значит, могу быстро реагировать и делать правильный выбор. Но у этого оказалась слишком высокая цена.

Я ощущал усталость от новостей и решил дать себе отдохнуть. И пошёл на эксперимент, который стал одним из важнейших решений в моей жизни за последние годы.

На силе воли не уехать

Сначала я верил, что смогу подружиться с новостями. Смогу следить за ними дозированно, быть в курсе того, что происходит — но не вредить себе. Вот что я пробовал и что должно было сработать (но не сработало):

Читать новости в выделенное время — скажем, только по вечерам;

Ограничивать себя часом в день — вручную и с помощью приложений;

Следить только за рассылками, которые каждый день присылают сводку самого важного;

Удалить новостные сайты из панели быстрого доступа в браузере;

Скрыть браузер с главного экрана смартфона;

Переместить иконку браузера в другую папку — спрятать подальше.

Идея была простая: нужно понастроить побольше барьеров на привычном пути, чтобы деавтоматизировать весь процесс

Чтение новостей стало машинальным действием: открываешь Телеграм и сразу цепляешься за непрочитанные в новостном или политическом канале и лезешь всё читать; либо разблокируешь телефон, кликаешь на браузер и сразу переходишь к новостям. Тело к этому привыкает, пальцы сами знают, куда нажимать. О том же эффекте пишет и Глория Марк в книге «Метавнимание»: у нас образуется мышечная память к отвлечениям. Так было и со мной.

Поэтому я пробовал усложнить свой пользовательский путь. Делал так, чтобы возник зазор между импульсом и действием. Пытался разорвать автоматизм. Иногда этого достаточно. Но тяга к новостям — слишком сильная аддикция, чтобы это сработало.

Так было в моём случае: первые дни испытываешь неудобства, а потом привыкаешь. Приучаешься находить браузер на другом экране. Увеличиваешь лимит на новости. Одной рассылки в день становится недостаточно и начинаешь заходить на сайты, ну и так далее.

Позднее о том же вычитал и у Кэла Ньюпорта в «Цифровом минимализме»: постепенное и неторопливое изменение цифровых привычек работает плохо — ты быстро возвращаешься к прежним паттернам. Ньюпорт предлагает радикальное решение — полный отказ от всего, что не нужно, без полумер и попыток с собой договориться.

К этому пришёл и я. От новостей нужно было отказаться совсем.

Но просто сказать себе «я больше не читаю новости» — это утопия. Я не настолько волевой человек. Это поведенческая зависимость, на силе воли здесь далеко не уехать. Нужно было создать среду, которая исключит новости из моей жизни вообще и будет работать на изменение привычки.

Поэтому я заблокировал доступ к новостям везде.

Не оставил ни единого новостного сайта. Ни одного телеграм-канала с новостями. Ни одной рассылки. Вообще ничего. Сделал так, чтобы нигде не осталось никакого доступа к новостям. На технических деталях останавливаться не буду — вынес их все в конец статьи.

Помимо новостей, заблокировал доступ к информационному фастфуду — каналам, сайтам и медиа с текстами, которые так легко проглатывать не прожёвывая. Для меня фастфуд-контент — это большинство неновостных изданий вроде VC, Лайфхакера, Т—Ж, Techinsider, «Афиши Daily», и так далее. Туда же — почти все телеграм-каналы. Внешне они могут казаться полезными, но на деле большинство текстов, которые там выходят — пустышки. Это лёгкий в потреблении контент, который не требует рефлексии. Нигде не спотыкаешься и не задерживаешься, просто скользишь без усилий. Оттуда нечего выписывать, нечего запоминать, нечего осмыслять. Из всех медиа я оставил себе только Reminder.

А на место этого пришли книги.

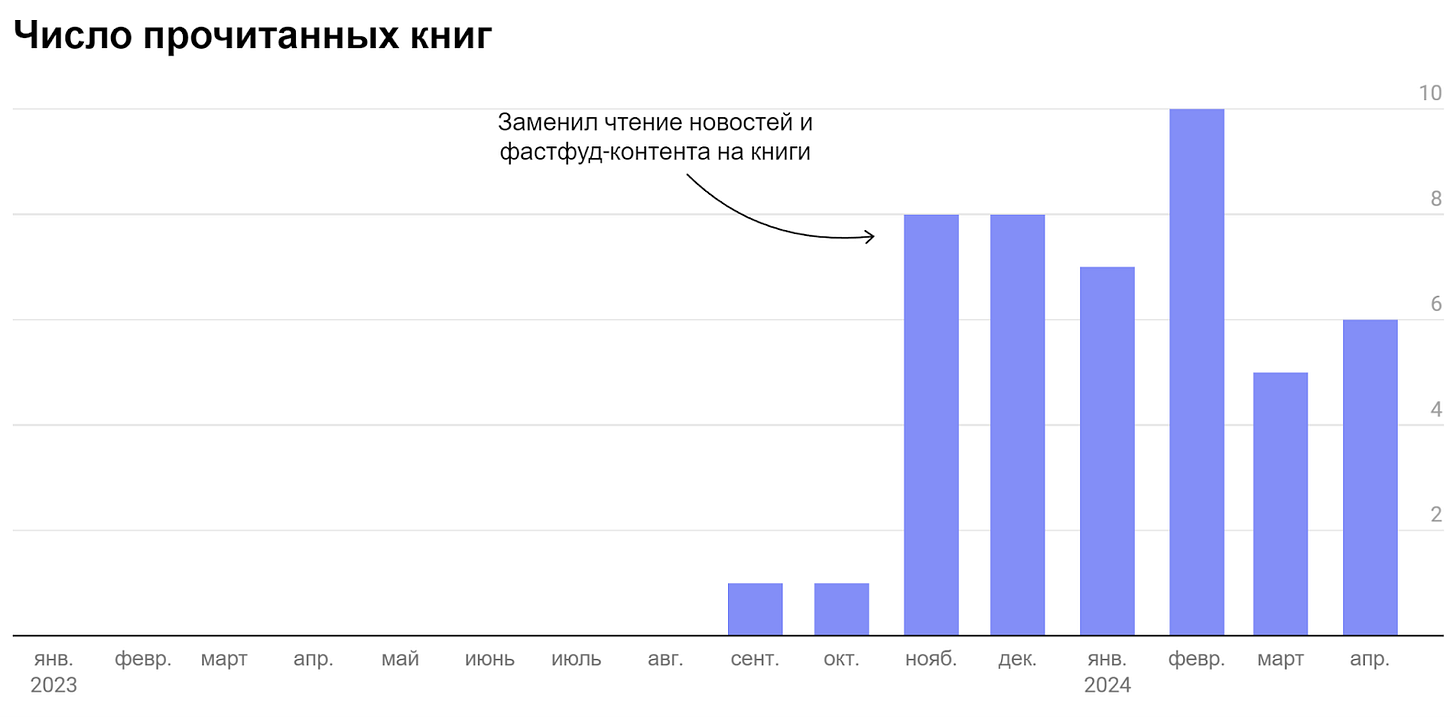

50 прочитанных книг за полгода

В одном исследовании ещё в 2014 изучали, как отказ от употребления влияет на желание. Группе студентов предложили провести три дня без Фейсбука. Ну что такое три дня? Однако 20% даже этого не вынесли. На другие соцсети запрета не было. Но если одной группе участникам прямо предложили подумать над альтернативными соцсетями, то другой группе об альтернативах не напоминали. И именно среди них всего за три дня сильно выросла симпатия к Фейсбуку, а с ней — желание и намерение его использовать. А группа, которой сразу напомнили про альтернативы, прожила без Фейсбука спокойнее: тяги зайти туда не было, симпатия к соцсети уменьшалась, как и намерение вообще ей воспользоваться. Авторы пишут: именно наличие альтернатив помогает легче прожить отказ от чего-то.

Об этом говорит и Чарльз Дахигг в книге «Сила привычки»: лучший способ отказаться от вредной привычки — заменить её на полезную. Есть классическая модель петли привычки: триггер → действие → вознаграждение. Вредная привычка — это действие. Золотое правило изменения привычки: можно внедрить новое действие, сохраняя прежние триггер и награду.

Именно замещение, а не просто отказ, помогает легче менять привычку

Начиная эксперимент с новостями, я не знал ни про исследование 2014-го, ни про Дахигга. Однако в моём случае произошло именно это: получилось заместить одну привычку (чтение новостей) на другую. Триггеры остались те же, награда — тоже: информация и, по-видимому, сопутствующий ей дофамин. Изменилось только действие. Вместо новостей я стал читать книги.

Я — человек текста. До этого я постоянно читал: новости, телеграм-каналы, рассылки, статьи, неновостные медиа. Всё, кроме книг. Теперь я лишил себя доступа ко всему этому, но не мог лишить себя потребности. Поэтому я достал из ящика Киндл, который последний раз включал лет пять назад, и просто начал читать. И во всех ситуациях, в которых прежде потянулся бы к телефону, я открывал читалку.

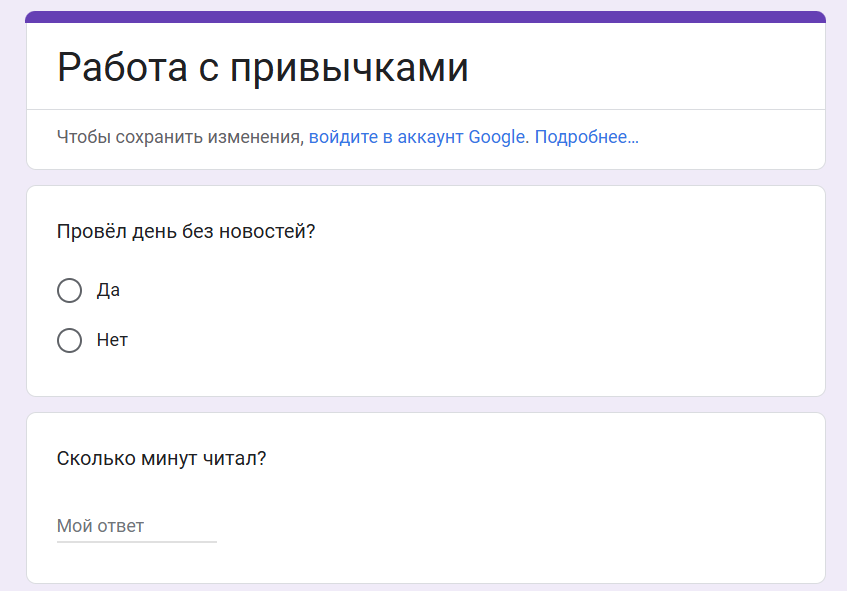

Параллельно соорудил простенькую гугл-форму и каждый день отмечал там успехи: день без новостей, чтение книг, экранное время:

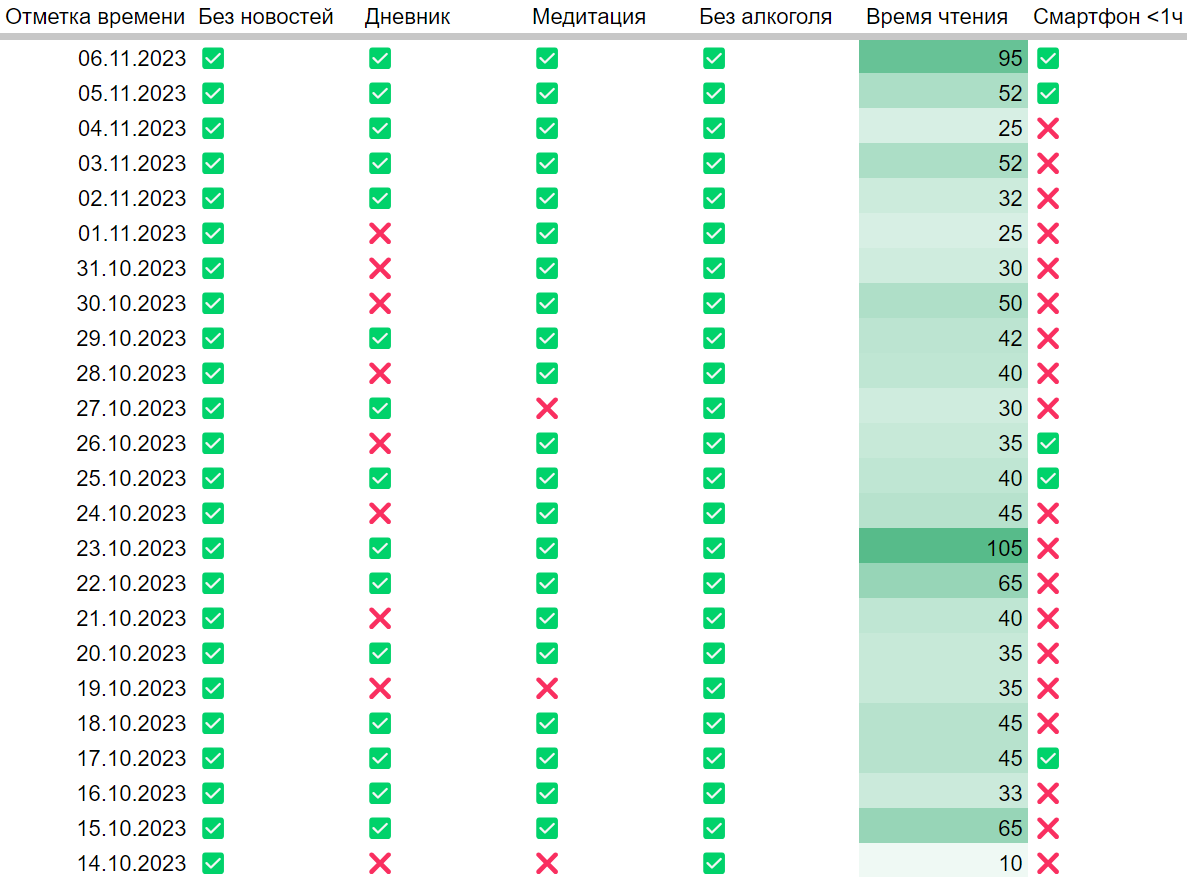

Все ответы из формы попадают в гугл-таблицу — а дальше я просто наблюдал, как по одному дню всё складывается в длинную и красивую цепочку галочек. Это тоже работало как вознаграждение:

Поначалу в форме было всего 6 вопросов, а сегодня их 70. Вместо одной таблицы у меня теперь десятки графиков и полноценные аналитические дашборды. Это помогает выстраивать рутины с привычками и возвращать фокус к тому, что для меня важно. Как такое же собрать под себя — расскажу в своём Телеграм-канале.

Паника и суета нейронов

В теории всё звучит просто: заблокировал и перестал читать новости, вместо этого заглатываешь книги, потом ставишь галочки в трекере. Но техническая часть — самое лёгкое. Сложнее оказалось справиться с теми эмоциями и мыслями, которые накатили после отказа от новостей.

Я не ожидал, что накроет так сильно. Первые дни казалось, будто мир рушится, происходит что-то непоправимое, а я это пропускаю.

Сложным оказалось прожить тревогу и не бежать за ней — просто продолжить эксперимент, не открывая новости. Просто жить. Наблюдать за своим дискомфортом и заниматься тем, что для меня важно.

Помогали техники из ACT, терапии принятия и ответственности. Каждый вечер я вёл дневник и отмечал: окей, я испытываю сильное беспокойство, у меня есть мысль о том, что там разворачивается уже Третья мировая война, а я ничего об этом не знаю, и это не даёт мне покоя. Я говорил со своим умом как с отдельным персонажем: окей, сейчас мне остро хочется хоть одним глазом взглянуть на заголовки — спасибо за это предложение, ум, ты действительно желаешь мне лучшего и хочешь помочь, я вижу это и очень ценю. Но я и сам справлюсь.

Я наблюдал. Старался принимать все свои реакции — не вступать с ними в спор, не бороться и не убегать. Я старался понять: что обо мне говорит эта тревога? Тот «я», который так сильно тревожится, ну он же просто боится — за себя и за близких, боится не успеть вовремя среагировать, когда всё начнёт рушиться, боится не успеть защитить семью. А что будет, если не бороться с этой тревогой, а просто смотреть на неё как на какой-то физический объект — например, как на серебряный шар?

Эта тревога нормальна, мне не нужно с ней ничего делать. Это просто мысли, а не объективная реальность. Это картинки в моей голове. На них можно смотреть со стороны, как смотрят на плывущие по небу облака. Это просто психические процессы. Суета нейронов.

Это быстро прошло, но первые дни были непростыми.

Дни 1-2

Тревога резко усилилась. Я заблокировал новости в пятницу вечером, и все выходные провёл в нервном и дёрганом состоянии. Тревога меня поедала, я не мог себя никуда деть, постоянно думал о том, что происходит там, в мире, в моё отсутствие.

Дни 3-4

Хайлайт: мощное чувство изоляции. Казалось, меня выключили из мира, поэтому я пропускаю вообще всё, в то время как мир разваливается, а я об этом даже не узнаю и не смогу никак отреагировать и уберечь себя и близких.

Дни 5-7

Тревога стала слабеть, FOMO и ощущение изолированности поутихли, а на смену мыслям «да там мир рушится» пришло более спокойное и ровное состояние. Возможно, что мир и рушится — но не здесь и не со мной.

День 8 и далее

Ушла прежняя острая тяга. Внимание перестало уплывать за сотни и тысячи километров, где трагедии и катастрофы, где разруха и смерть, а я вдруг стал радоваться простым моментам настоящего. Детскому смеху. Ужину с женой. Настольным играм с друзьями. Плывущим над горами облакам. Мягкому осеннему солнцу. Чтению книг под торшером. Рассвету.

Недели через две я неожиданно понял, что впервые за долгое время не ощущаю тревогу. Годами я жил с фоновой тревогой — и считал её нормой. Тревога — часть меня, но последние годы её провоцировали именно новости.

Кровь на первых полосах

Мне нравится сравнение Рика Хансона, автора книги «Мозг Будды»: мозг — как липучка для негативного опыта и как тефлон для позитивного. Мы заточены на негатив — он вызывает более сильные эмоции, привлекает больше внимания и заставляет нас активнее реагировать. По-видимому, у этого есть эволюционные предпосылки: такая предрасположенность к негативу помогала распознавать угрозу, а значит — способствовала выживанию.

В классической статье 2001 года психологи Пол Розин и Эдвард Ройзман назвали этот эффект negativity bias — негативной предвзятостью. С того момента вышли сотни исследований, которые описывают этот феномен — в том числе среди младенцев. Это же объясняет и нашу тягу к новостям: плохие новости привлекают больше внимания — мы физиологически реагируем на них куда сильнее (в частности, об этом много пишет канадский учёный Стюарт Сорока).

Для мозга такая реакция — вопрос выживания. И СМИ умело эксплуатируют эволюционные несовершенства нашего мозга. Откройте любое новостное медиа: это бесконечный каталог ужасов, трагедий и катастроф. Для медиа важен трафик, то есть число посетителей. Чем больше угрожающих вещей ты напишешь, тем легче зацепить широкую аудиторию: if it bleeds, it leads — известный принцип СМИ. СМИ концентрируются на плохих новостях и продают страх.

Я сам был таким продавцом страха. Рассказывал ли я про ковид в своём телеграм-канале, давал ли интервью об эпидемии, писал ли статьи для СМИ, — я всегда видел и понимал, что ужасы продаются лучше. Оптимистичные или нейтральные тексты привлекали на порядки меньше внимания: пока они набирали всего по 1-3 тысячи просмотров, самые алармистские мои материалы собирали свыше 200 тысяч прочтений и тысячи репостов. И хотя я нигде не искажал информацию и всегда был честен с читателями, это естественным образом влияло на то, какие акценты я расставлял.

СМИ циничны и манипулятивны. Но они таковы, потому что это действительно лучше работает. Мы падки до плохих новостей. И плохие новости начинают заполнять всё. Происходит рутинный отбор тем и материалов, которые получают самые высокие рейтинги.

Хуже другое: из исследований мы знаем, что потребление новостей повышает уровень стресса и тревожности. Новости вызывают неконтролируемый страх, влияют на возбудимость, приводят к проблемам со сном. Короче говоря, новости ведут к психическому и физилогическому неблагополучию.

Когда мы оцениваем что-то как угрозу, это активирует симпатическую нервную систему — ту самую, которая отвечает за реакцию «бей или беги». Её продолжительная активация усиливает воспалительные реакции в организме, ослабляет иммунитет и увеличивает риски болезней, включая сердечно-сосудистые, ухудшает концентрацию внимания и способствует депрессии и тревожным расстройствам.

Проще говоря, постоянное чтение новостей разрушает нас. Не только метафорически. Не только ментально. Новости разрушают и психику, и тело. И только отказавшись от новостей, я увидел, насколько.

Отказ от новостей изменил меня

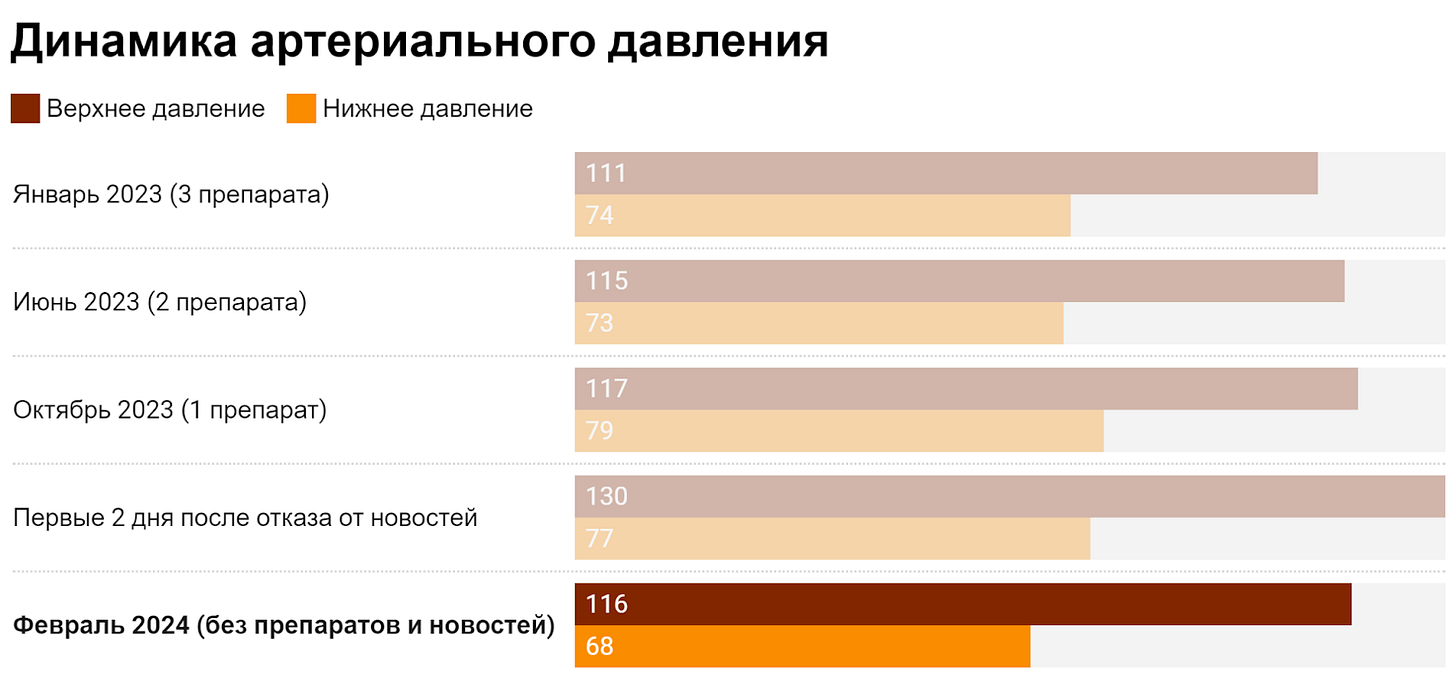

Тело

В конце 2021 года у меня диагностировали гипертонию с подъёмами давления до 150/100. С того момента я принимал препараты. В 2023 с врачом стали сокращать их количество. Если в начале 2023-го я принимал три препарата, то к моменту отказа от новостей остался на одном. Последние месяцы я не пью ничего для давления. Оно пришло в норму.

Вот моё давление в разные месяцы. Это не разовые замеры: в каждом случае я беру усреднённые показатели за длительный период, от недели до двух:

В первые дни после отказа от новостей давление подскочило, несмотря на препараты (в моменте — до 140/90). Спустя 4 месяца после отказа давление в норме — и это уже без препаратов.

Допускаю, что это может быть ложная корреляция. Впрочем, стресс давно связывают с развитием гипертонии (вот лишь некоторые из исследований: раз, два, три), а за последние годы появились исследования и метаанализы, которые показывают, что управление стрессом и психотерапия могут улучшить кровяное давление.

Дополнительных факторов, которые могли повлиять на моё давление, не было: вес за те 4 месяца не менялся, физическая активность и питание — тоже. Единственное, что поменялось — это новости. Я исключил их из своей жизни, перестал ощущать постоянную угрозу и страх, стал спокойнее и освободился от тревоги.

Психика

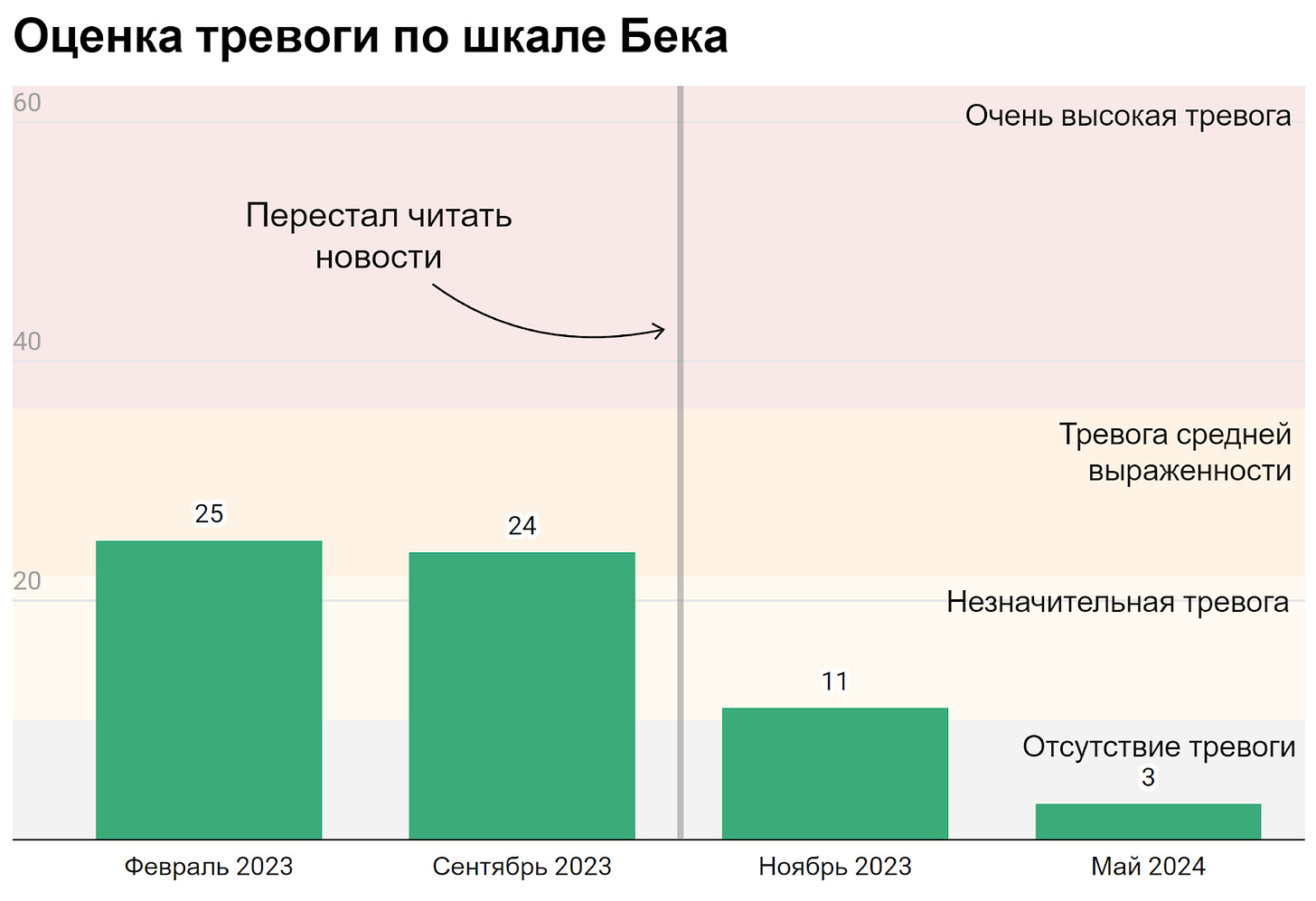

Есть опросник, который используют для диагностики тревожности — шкала тревоги Бека. До отказа от новостей я набирал стабильно по 20-30 баллов — это средний уровень, повышенная тревога, которая влияет на повседневную деятельность. И это была ремиссия после лечения от генерализованного тревожного расстройства с антидепрессантами и когнитивно-поведенческой терапией. Мне эти 20-30 баллов даже не казались тревогой. Только сейчас я понимаю, с какой сильной фоновой тревогой жил всё это время.

Уже через месяц после отказа от новостей тревога сильно снизилась — до 11 баллов (нижняя граница «незначительного» уровня). Последние месяцы я набираю по 3-5 баллов — это несмотря на мою предрасположенность к высокой тревожности и постоянной катастрофизации:

По другому опроснику, шкале депрессии Бека, ровно год назад я набирал по 15 баллов — это субдепрессия. Уже 16 баллов оценивается как умеренная депрессия. Сейчас у меня по 3-4 балла — отсутствие депрессивных симптомов.

После отказа от новостей ушла подавленность. Я не был в депрессии (консультировался с врачом), но у меня остро недоставало ресурса. В худшие дни я гулял с сыном, наблюдал, как он веселится на детской площадке и зазывает меня в игру — и у меня не хватало ни сил, ни желания включиться. Всё казалось пустым и бессмысленным, будущего и перспектив я не видел. Теперь это ушло.

Я не связываю все эти изменения только с отказом от новостей, — но по-настоящему моё состояние изменилось осенью, когда я заблокировал все новости. Это стало важнейшим фактором.

Мир перестал мне казаться опасным местом, а в окружающих я больше не видел врагов. В ситуациях, в которых до этого ощущал неприязнь, я вдруг стал наблюдать интерес и доброжелательность. Ситуации не менялись — изменилось моё восприятие. Оказалось, что другие не желают мне и моим близким зла. Это было искажение, которое процветало только в моей голове.

Я не уникален. Этот же эффект наблюдали неоднократно во многих исследованиях (вот несколько: раз, два, три, четыре, пять). Новости влияют на то, как мы воспринимаем мир.

Мне нравится пассаж Стивена Хайеса, основателя ACT. Он в своей книге «Освобождённый разум» пишет о том, что впечатление о том, что мир полон угроз, обычно формируется под воздействием экстраординарных событий, которые транслируют СМИ.

«Неважно, насколько защищенными мы себя чувствуем, – экраны разворачивают пред нами трагедию, дополненную изображениями тех, кто умер всего несколько минут назад. Непрерывный поток новостей о непредсказуемом насилии может разрушить самый крепкий барьер безопасности».

Срывы как подарок

Я живу без новостей уже 7,5 месяцев — с середины октября. Но было бы лукавством сказать, что за это время я совсем ничего не читал. Конечно, случаются срывы. И это нормально. Срыв не обесценивает мой опыт, не меняет мой вектор, не переворачивает мои ценности.

Я понимал, что срывы неизбежны. И я очень им благодарен.

Именно они помогли понять, что по-настоящему у меня отнимают новости. Оказалось, что возврат к новостям мгновенно задевает многие важные для меня рутины. Так, в эти дни:

я стал пропускать ведение дневника;

забывал о практике благодарности;

стал в разы меньше читать книги;

стал упускать медитации;

стал менее сосредоточен в работе — у меня уменьшились периоды фокуса и сосредоточенного труда;

стал позже ложиться спать и хуже высыпаться.

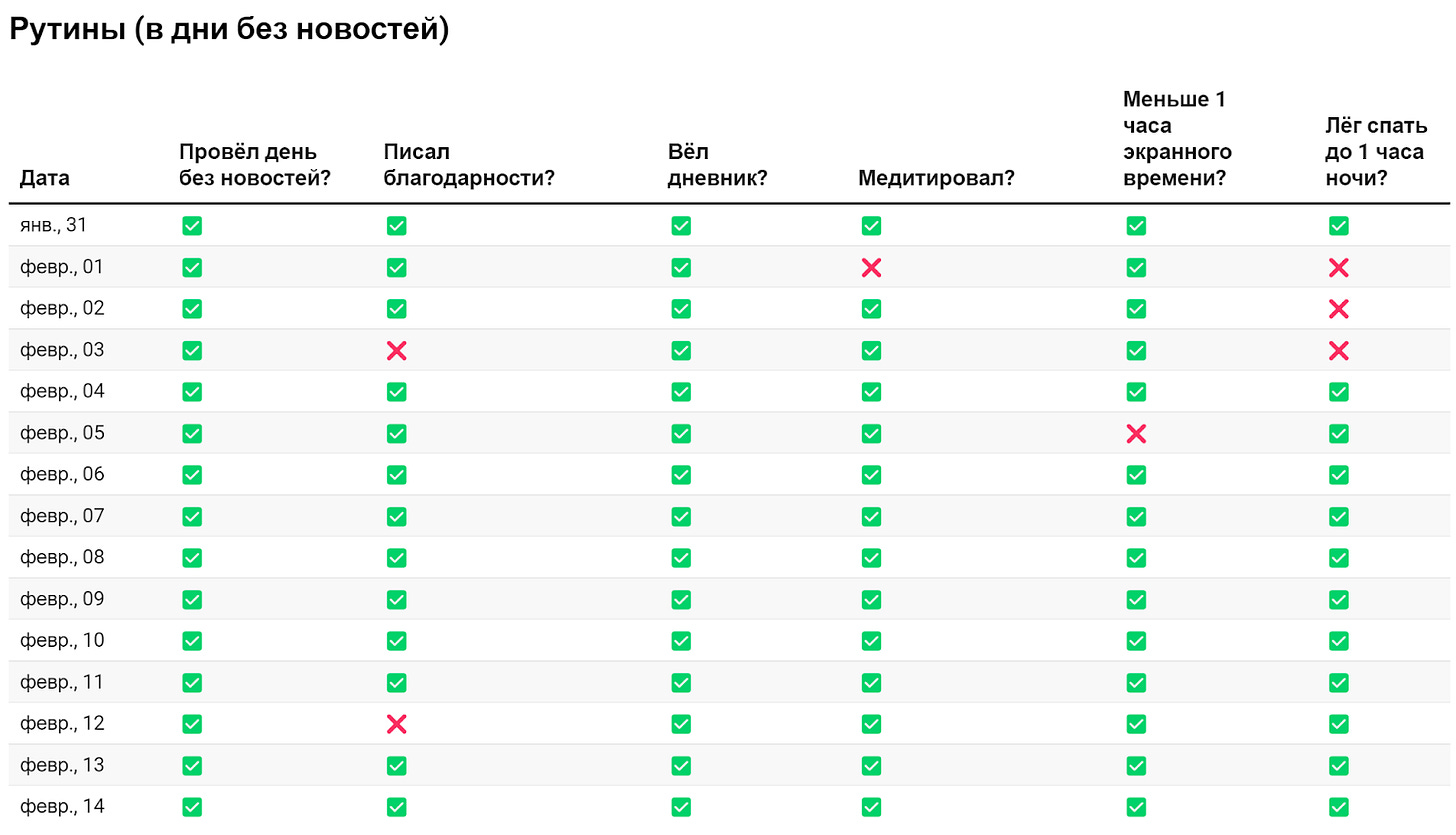

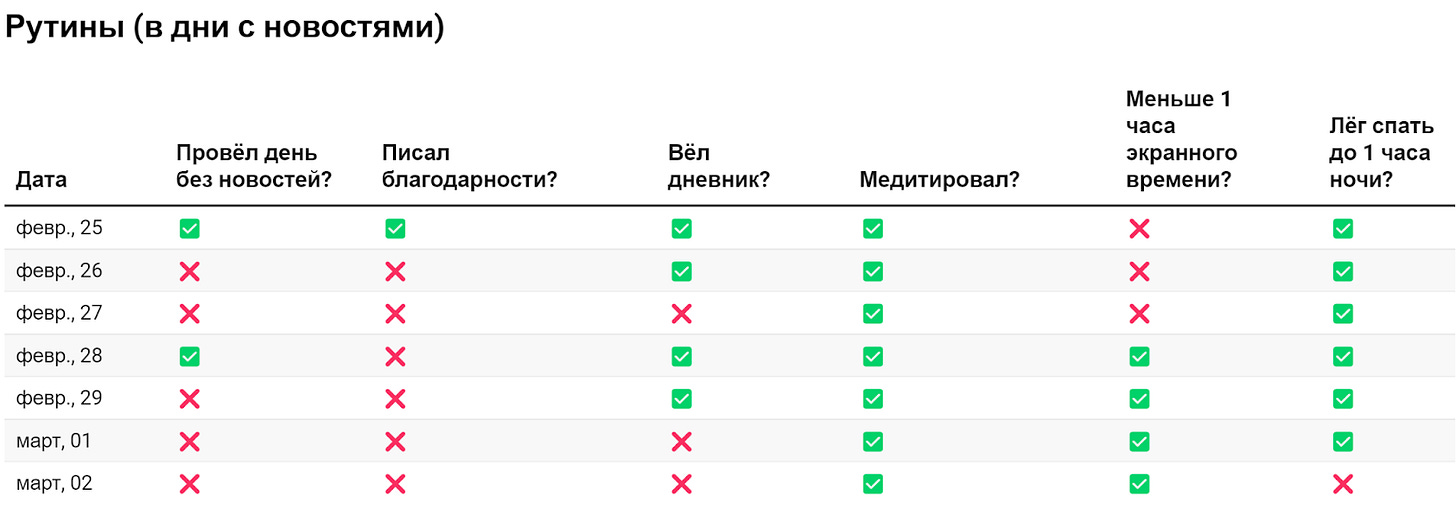

Рутины я отслеживаю через ту самую гугл-форму, которая помогала мне на старте следить за прогрессом. Так обычно выглядят периоды без новостей:

А так выглядят периоды срывов. Возвращение к новостям сразу влечёт за собой просадку во многих рутинах:

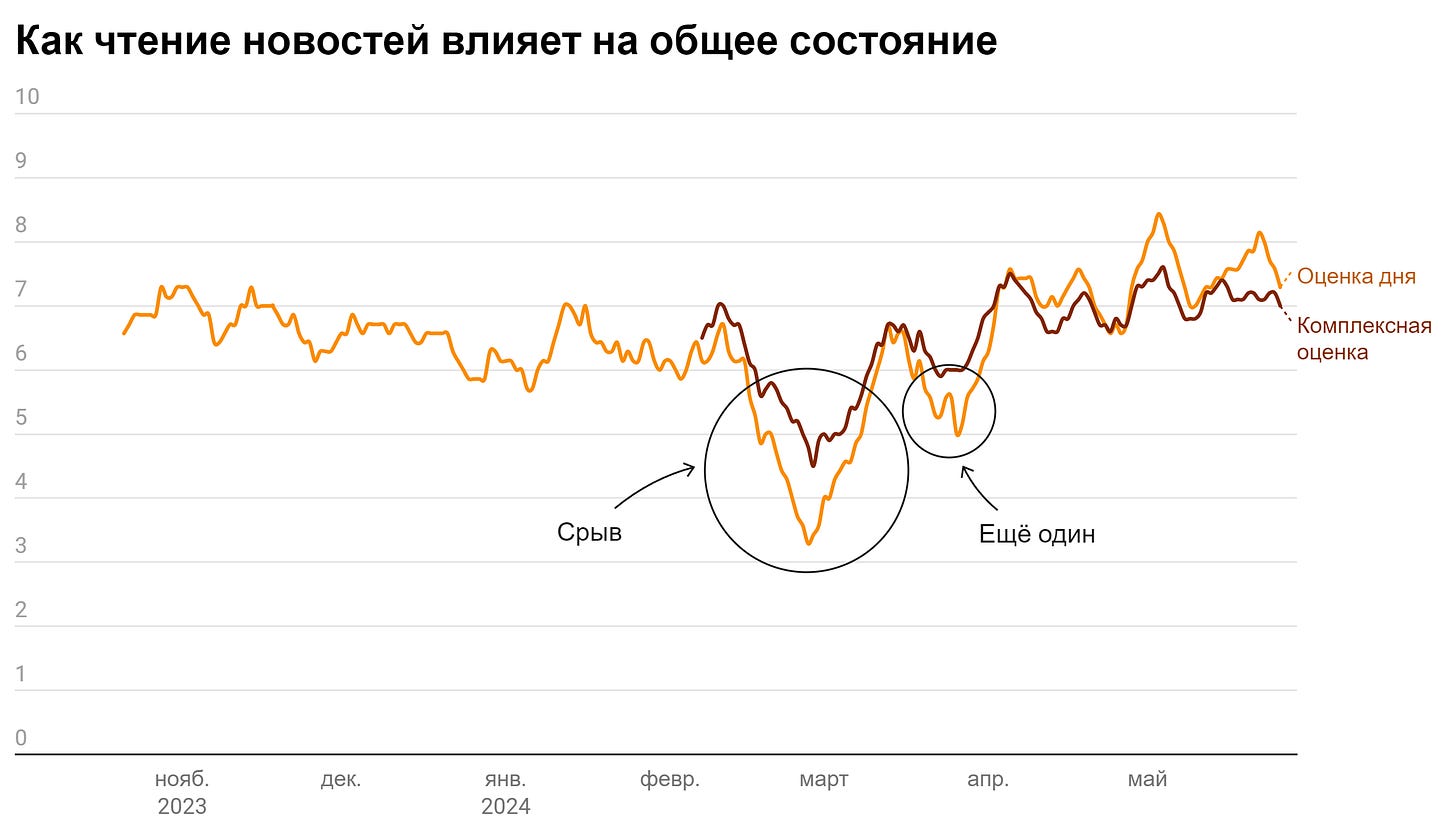

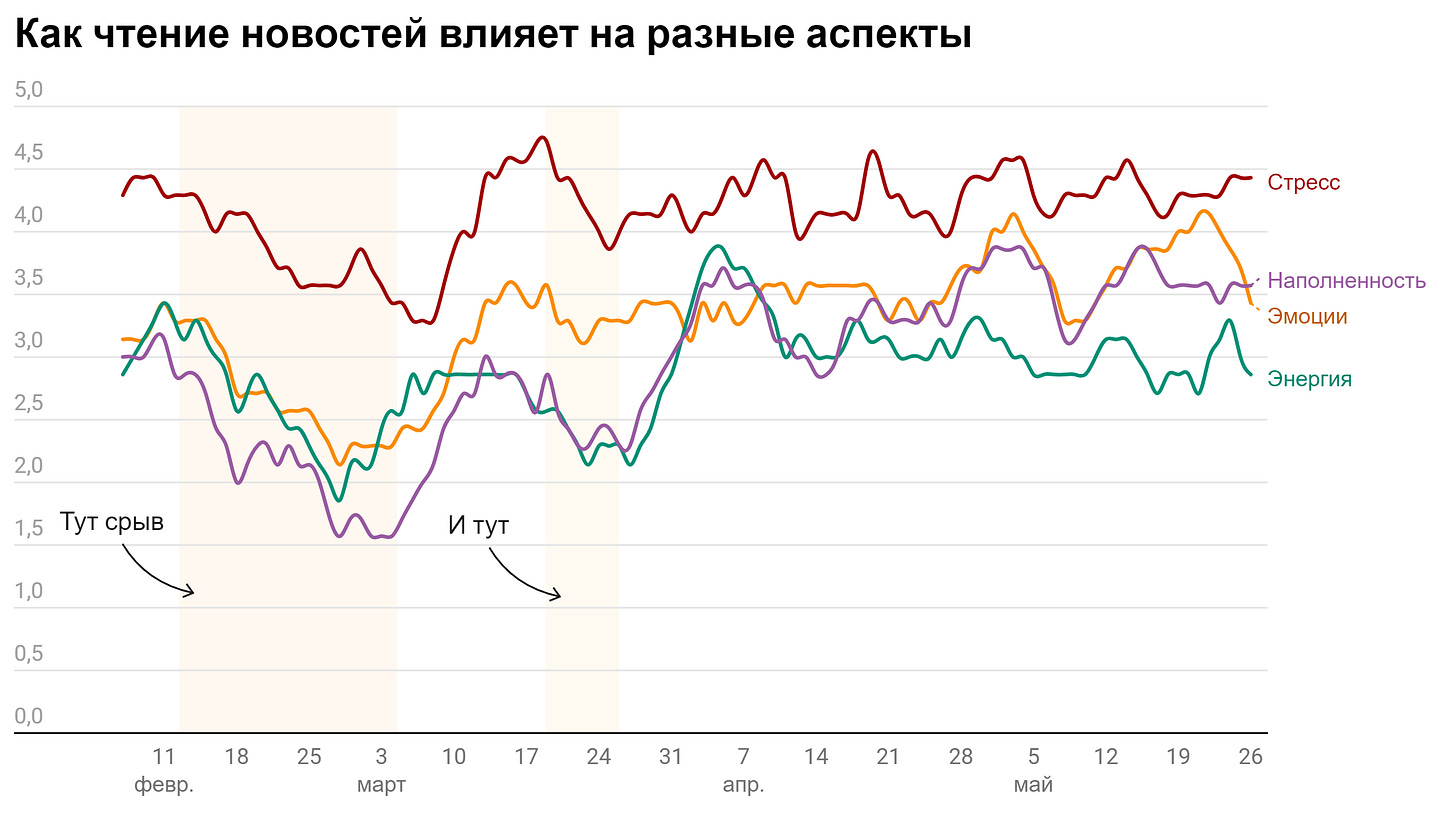

Когда я срываюсь и запойно читаю новости, это отражается на всех показателях, которые я отмечаю. И на частных, и на общих:

«Оценка дня» на этом графике — это как я сам оцениваю прошедший день (от 1 до 10). «Комплексная оценка» рассчитывается на основе семи других показателей, среди которых — оценка стресса (много баллов — слабый стресс), оценка наполненности, оценка эмоционального состояния, оценка сна, качества общения с близкими и пр. Если оценка дня субъективна и интуитивна, то комплексная даёт более объёмную картину. Как видно, они сильно коррелируют между собой. Обе довольно стабильны. И обе рухнули во время моих срывов: первый мой срыв снизил среднюю оценку с 6,1 до 3,3 (почти вдвое), второй срыв — короткий — снизил её с 6,6 до 5,3.

Подробнее об оценках дня, как они формируются, и почему ваши графики удовлетворённости жизни и счастья тоже были бы стабильны — я недавно рассказывал в своём Телеграме:

Это же отражается и в частностях. Здесь срывы выделены оранжевым:

Как только я начинаю читать новости — меняется субъективная оценка стресса (я стрессую сильнее). Ухудшается эмоциональная оценка дня: минимум на треть. Резко падает осмысленность прошедшего дня (на тот момент — вдвое, с 3 до 1,5). Ухудшается качество и продолжительность сна и снижается уровень энергии — в полтора раза, с 3 до 2 баллов.

Новости ухудшают моё качество жизни — резко и радикально.

Чтение новостей — аддиктивный опыт. И он поразительно мало даёт нам. «Быть в курсе» — слишком сомнительное преимущество при тех рисках, которые это несёт.

Мир не меняется

«Быть в курсе» не помогает понимать происходящее, а только ухудшает понимание.

Предлагаю нехитрое упражнение. Я собрал несколько случайных новостей, попробуйте оценить, что из этого действительно важно. Цитирую заголовки:

Президент Сербии признал потерю Косово и привел войска в боевую готовность

Россияне вернулись к жесткой экономии, почти половине семей хватает только на еду и одежду

На жителя Смоленска завели дело о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти

Или вот ещё подборка, тоже случайная:

В Тверской области взорвался магистральный газопровод Торжок-Ухта-2

Боец батальона "Восток", которого судят за убийство, не признает свою вину

В Забайкалье горят 3000 гектаров тайги

Есть и такая подборка:

Американцы перебросили беспилотник в Японию и договариваются о развертывании ПРО в Южной Корее

Московские власти опровергли данные об СМС-предупреждениях о грозящей эвакуации

Россия отвела от границы с Украиной тысячи солдат, оставив десятки тысяч, объявили в НАТО

И ещё одна:

Frankfurter Rundschau: Россия - страна любящих риск миллиардеров

В Кремле прошли переговоры президентов России и Египта

В Госдуме России - сотни депутатов-невидимок

Всё это — случайные новости прошлых лет: из 2019 (5 лет назад), 2014 (10 лет назад), 2009 (15 лет назад), 2004 (20 лет назад). Я взял по 15 новостей от 28 мая за прошлые годы, каждой из них присвоил случайное число от 0 до 1, затем отсортировал в порядке возрастания и взял для статьи первые три (вот таблица-исходник). В исходную выборку я не включал новости, которые слишком явно указывали бы на год.

Что из этого правда оказалось важным? Как эти новости повлияли на вашу жизнь? Или на жизнь хоть кого-то, кого вы знаете? А что бы вы чувствовали, если бы прочитали эти новости в сегодняшней сводке?

Многие сегодняшние заголовки вписались бы как родные в повестку 20-летней давности. И наоборот: даже новости начала нулевых уютно чувствуют себя сегодня — разве что с поправкой на других лиц и иные места действия.

Мир — уродливое и пугающее место, если судить о нём по новостям. Жить в этом мире страшно. Но жить в нём не стало страшно. Жить в нём всегда было страшно.

Если смотреть ретроспективно, например, почитать новости 20-летней давности, то мало что из того оказалось действительно важным.

Многое из того, что кажется значимым сегодня, завтра будет позабыто. В том числе то, что выглядело катастрофой или её предвестником.

Побег или выбор

Значит ли это, что мы живём в спокойные времена, никаких ужасов нет и мир становится только лучше, как утверждает Стивен Пинкер? Не думаю.

Я не считаю то, что происходит, рядовыми событиями. Я убеждён, что мир в огне и перспективы у нас у всех скверные. Мне видится очень вероятной большая война в Европе. Отказываясь от новостей, я не пытаюсь спрятаться в домике и закрыть глаза на происходящие вокруг ужасы — отдаю отчёт в том, куда мы катимся. Но новости ничего не дают и не помогают приблизиться к пониманию происходящего (мои пессимистичные выводы продиктованы не новостями, а книгами).

Мы тонем в шуме. Новостей, заявлений, намёков, угроз слишком много. Что из этого действительно важно, что нет — мы поймём только задним числом. Не сейчас.

Новости не помогают принимать решения — и вообще жить

Кроме того, мир не сводится к тому, о чём рассказывают в новостях. Куда направлять внимание и куда отдавать свой ресурс — личный выбор каждого. Почти всегда новости описывают то, что находится за пределами нашего контроля. При этом они так сильно бьют по эмоциям и настолько зашумляют сознание, что это мешает принимать взвешенные решения.

Новости несут угрозу. Тот объём новостей, который мы потребляем, опасен.

Это всё не в зоне моего контроля. Я не прячусь от этого, но я вижу вредным отдавать себя событиям, которые не контролирую. Поэтому я свой выбор сделал.

Альтернативы

Между чёрно-белыми крайностями «не читать новости совсем» и «читать каждый день» полно полутонов. Вот несколько вариантов.

Делегировать другому

Например, близкому или другу. Можно раз в неделю расспрашивать, что произошло важного в мире и о каких новостях действительно стоит знать. Чаще всего вы узнаете всего пару-тройку событий — и этого будет достаточно. Этот подход хорош тем, что помогает сохранить дистанцию с новостями и удерживает от запойного чтения и беготни по ссылкам и похожим новостям. А ещё у вас появится человек, который сразу сообщит, если произойдёт что-то из ряда вон. Впрочем, если произойдёт что-то из ряда вон — вы это узнаете и так в первые же часы.

Обратиться к френдам в соцсетях

Здесь вы делегируете отбор новостей не одному человеку, а многим, и вместо одного мнения получаете полифонию. Можно раз в месяц просить френдов рассказать об одной новости, которая показалась им самой важной: например, «какая новость последнего месяца кажется вам реально важной для будущего?» или «какая новость сильнее всего на вас повлияла?».

Читать раз в месяц

В ежедневном и даже еженедельном чтении новостей смысла мало, зато вреда — полно. Одного раза в месяц достаточно: так можно быстро понять, что произошло, и нужно ли в связи с этим куда-то разворачиваться. Лучше выставить себе таймер — получаса будет достаточно. Можно читать новости в издании, которое чуждо эстетически, этически и политически — это позволит удерживать дистанцию и не сливаться с новостями, а ещё будет стимул поскорее завершить чтение.

Читать, но помнить, зачем это

Чтение новостей часто становится самоцелью, смысл теряется по пути, остаётся только автоматический неосмысленный процесс. Здесь важно следить за своими реакциями. Этот подход предложил читатель текста на Reminder:

Пропускать новость, если понимаешь, что она вызовет сильную эмоциональную реакцию, при этом не требует действий и не может дополнить картину мира важными фактами.

Если такая новость попадается, стоит прекратить чтение и либо перейти к другой новости, либо заняться чем-то другим. Если новость всё-таки вызвала сильную реакцию, тогда работать с эмоциями (и прекращать читать).

Что бы вы ни выбрали, стоит попробовать сначала отказаться от новостей полностью. Пожить в этом состоянии месяц. Отказ должен быть честный: посматривая на заголовки вполглаза и заглядывая в СМИ на пять минут, вы обманете себя. Месяца будет достаточно, чтобы понять, что именно вам дают новости, а что отнимают, и поможет выстроить свои отношения с ними.

Дисклеймер. Полный отказ — не универсальный подход. Журналист-новостник, очевидно, не сможет отказаться от новостей. Некоторые обстоятельства требуют большей вовлечённости и включённости в события: скажем, жизнь в прифронтовых городах. Тогда информированность и правда становится вопросом выживания. Мой опыт и инструкция ниже будут полезны тем, кто находится в безопасности.

Инструкция: как заблокировать новости

На первом этапе заблокировать новости было необходимо: я не готов был ехать на силе воли — вместо этого старался создать среду, которая поможет изменить привычку. Дальше стало сильно легче — скажем, сейчас у меня нет никакой блокировки на смартфоне; на компьютере блокировка сохраняется, причин убирать её не вижу.

Вот что я сделал для этого.

На компьютере

Заблокировал физический доступ ко всем новостным сайтам на уровне системы. Для этого не нужны технические навыки, это простая история, которая требует не более часа. Я двигался так:

Вспомнил, какие новостные сайты посещаю чаще всего — обычно это очень короткий список;

Затем собрал список самых популярных сайтов из истории браузера;

Потом выписал популярные СМИ из Медиалогии;

Дополнил оба списка с помощью ChatGPT — получил пул из 60+ адресов (позднее расширил до 300), этот шаг уже можно было пропустить;

Затем сделал простую гугл-таблицу, которая генерирует записи, необходимые на следующем этапе (можно скопировать её себе и использовать);

Внёс весь список в файл hosts в системной папке (инструкции: для Windows, для macOS).

Теперь на компьютере все новостные ресурсы заблокированы. Способ обойти это — только один: снова найти файл hosts и отредактировать его. Но этого не произошло даже в те дни, когда меня сильнее всего трясло от отсутствия новостей. Само действие хоть и несложное, но предполагает с пяток разных шагов. Это формирует сильный зазор между мыслью и действием — и в моём случае этого оказалось достаточно для того, чтобы полностью деавтоматизировать процесс.

На телефоне

Заблокировал нужные сайты через приложение Stay Focused (есть версии на Android и на iOS; на iOS больше хвалят Opal). Установил строгий режим. Приложение сгенерировало QR-код для разблокировки — его я отправил жене в Телеграме, а у себя удалил. Чтобы снять ограничение, нужно было отсканировать QR-код, который сохранился только в смартфоне жены. Это не архисложно, но такая беготня с QR-кодом создаёт серьёзный зазор между импульсом и действием. Преодолеть его можно, но это откровенно муторно.

Я решил не оставлять себе лазеек. Если раньше достаточно было открыть браузер и через секунду уже думскроллить свежие ужасы, то теперь для этого требовалось слишком много действий.

Путь к чтению новостей оказался таким сложным, что мозг стал прокрастинировать это

Кроме того, такой сложный путь избавляет от автоматизма: теперь, когда новости находятся не в пределах одного клика, успеваешь остановиться и задуматься: а я правда этого хочу? это действительно для меня важно?

В соцсетях

Я там нечастый гость. Последние годы пользовался только Фейсбуком и Инстаграмом. В Инстаграме новостей мало, на медиа я не был подписан. В Фейсбуке у меня давно чистая лента: ещё несколько лет назад я отписался от всех страниц и от всех френдов. Когда френдов больше тысячи, это небыстро и неудобно. Но зато теперь — красота: заходишь в Фейсбук и видишь пустую ленту. Можно поступить проще и установить себе расширение для браузера: например, Nudge, которое само отписывается от всех и вся, или News Feed Eradicator, которое просто показывает пустую ленту, ни от кого не отписываясь.

В телеграме

От всего новостного я отписался давно. Раньше все каналы — и новостные, и нет, — были у меня в основном аккаунте, и это был ад. Всё смешивалось с личными и рабочими переписками, заходишь ответить на сообщение — проваливаешься в бесконечную ленту новостей. Поэтому тут я пошёл так:

Завёл отдельный аккаунт, привязанный к другому номеру телефона. Все свои каналы я перенёс туда. Пришлось подписываться вручную — это хороший момент для оценки: а мне правда нужно это читать?

Потом отписался от всего новостного. Вообще сильно сократил число каналов. Скажем, год назад я был подписан на 500 каналов — после чистки осталось около 100.

Когда разбирался с новостями, я проделал ещё одну чистку и оставил всего 20−30 каналов — только те, которые действительно мне что-то дают, заставляют рефлексировать и несут пользу, а не просто помогают получить порцию быстрого дофамина.

Последний шаг: разлогинился из аккаунта, который заводил для чтения каналов. Проверяю его раз в пару-тройку недель.

Как итог — в личном аккаунте в Телеграме у меня буквально три канала. Во втором аккаунте те каналы, которые жалко терять, таких буквально несколько десятков. И ноль новостных и политических.

Почитать

Про внимание, отвлечения и гаджеты

Кэл Ньюпорт «Цифровой минимализм. Фокус и осознанность в шумном мире»

Глория Марк «Метавнимание. Как сохранять продуктивность и удерживать фокус в цифровой реальности»

Адам Газзали, Ларри Д. Розен «Рассеянный ум. Как нашему древнему мозгу выжить в мире новейших цифровых технологий»

Адам Алтер «Не оторваться. Почему наш мозг любит всё новое и так ли это хорошо в эпоху интернета»

Про эмоции (и не только)

Стивен Хайес «Освобождённый разум. Как побороть внутреннего критика и повернуться к тому, что действительно важно»

Роберт Лихи «Не верь всему, что чувствуешь. Как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет»

Про привычки

Чарльз Дахигг «Сила привычки»

Джеймс Клир «Атомные привычки»